資格スクエアの弁理士講座の評判・口コミはどんな感じ? 使っている人の感想も聞きたい。

こうした疑問に答えます。

弁理士試験を通信講座で頑張るなら十分ありですよ。

料金もお手頃で買いでしょう。

本ブログでは、弁理士試験の通信講座のおすすめに資格スクエアを挙げています。

実際に筆者も資格スクエアの通信講座(有料版)を体験させていただいております。

今回は筆者の感想もふまえて解説していきます。

この記事を書いている人

- 弁理士試験短答一発合格>>「弁理士試験の短答試験攻略方法を1発合格した弁理士が解説します」

- 弁理士試験論文必須一発合格>>「弁理士試験の論文の攻略法を論文必須に1発合格した弁理士が教えます」

- 弁理士試験口述試験一発合格>>「弁理士の口述対策を一発合格者が解説【1番怖いのは〇〇すること】」

- 特許事務所>法律事務所>現在特許事務所を開設。

- 試験勉強法を発信。資格スクエアのYoutubeチャンネルにて勉強法を発信。

- 弁理士の勉強法は「弁理士試験の勉強時間を1,500時間で合格するための勉強法」の記事で解説。

目次

資格スクエアの弁理士講座の感想

引用:資格スクエアHP

今回、資格スクエアさんのご厚意により、有料の弁理士講座を受けましたのでわたしの感想を述べたいと思います。

なお、弁理士講座を受けたのは2020年度のものであり、現在のものとは多少異なっているかもしれませんが、その点はご承知おきください。

筆者の感想をまとめると以下のとおり。

①講師陣の解説が分かりやすかった ②受講画面から質問できるシステムは便利に感じた ③動画の倍速機能で効率的に勉強しやすい印象 ④隙間時間を有効に活用できるため忙しい社会人におすすめ

順番に説明します。

①講師陣の解説が分かりやすかった

資格スクエアでは、講師陣を選択できない点に不安を感じました。

しかし、「菊池先生」も「林先生」も講義は分かりやすかったです。

また両先生の声は、とてもはきはきとした声をしており、動画の速さを「2.0倍速」にしても十分に聴き取れます。

基礎講座を担当されている「菊池先生」は身近なものを例に挙げて法律の考え方を分かり易く解説している印象を受けました。

論文講座を担当されている「林先生」は図解を上手く多用している印象を受けました。

板書が綺麗でとても整理されているので、頭の中で記憶が定着しやすく、またノートに取り易い印象です。

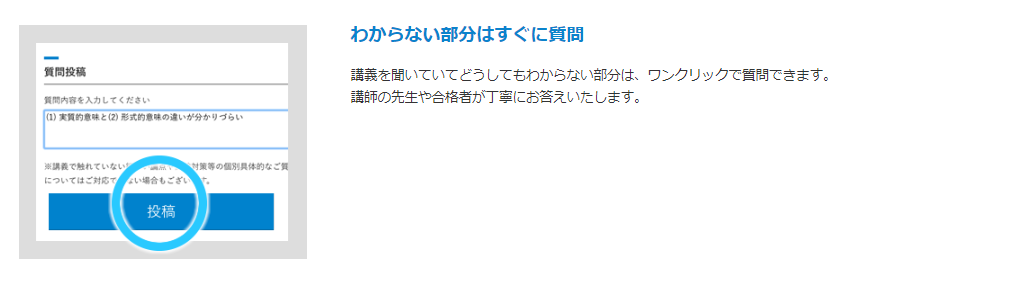

②受講画面から質問できるシステムはとても便利に感じた

引用元:https://www.shikaku-square.com/study/

資格スクエアでは、受講画面の下に「質問する」という項目があります。

これを選択すれば質問ができるシステムになっています。

回答は1週間以内に届くようです。

また、「みんなの質問を見る」という項目もあり、自分がしたい質問と似たような質問があればそれを見ることで解決できたりもします。

この機能はとても便利な印象を受けました。

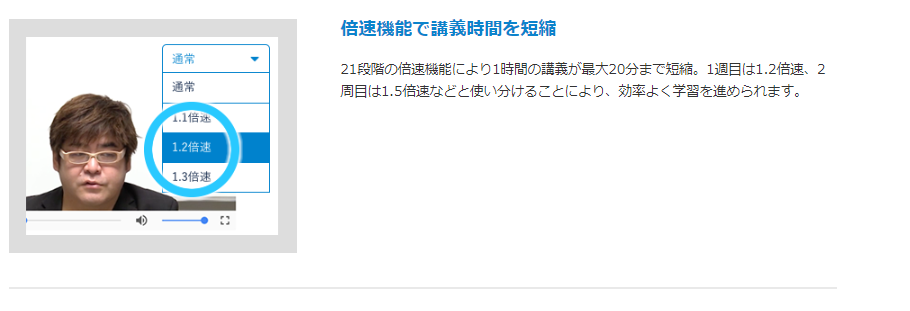

③動画の倍速機能で効率的に勉強できる印象

次に、受講画面には、動画の倍速機能があります。

この倍速機能では、1・0~3.0倍まで調整可能です。

この機能はとても便利な機能に感じました。

勉強では「反復」がとても重要です。

色々な教材に手をつけるのではなく、1つの教材を何度も繰り返し使って勉強するのが重要です。

ただし、動画を何度も繰り返し再生すると効率的な勉強がやりにくいです。

そこで、この倍速機能を利用して、最初は、通常の速度で2回目は2倍の速度にするとか、理解できたところは3倍の速度で聞き流し、理解できないところをゆっくりと再生するといった勉強の仕方ができます。

とても効率的な勉強ができる印象を受けました。

④隙間時間に勉強しやすい

資格スクエアの弁理士講座は、PCにもスマホ・タブレットでも視聴可能です。

このため、電車の通勤時間や昼休憩の時間などでも勉強しやすくなり、隙間時間に勉強しやすい印象をもちました。

特に忙しい社会人におすすめかなと思います。

筆者自身は弁理士通信講座に「LEC」の通信講座を使用していました。

「LEC」の通信講座もよかったのですが、今は料金が手ごろにもかかわらず良質な通信講座がそろっています。

このため、今、筆者が通信講座を選ぶのであればより料金が手ごろな資格スクエアの弁理士講座を選んでいたと思います。

では続いて、実際に受講した方の評判はどのようなものか見ていきましょう。

資格スクエアの弁理士講座の評判・口コミは?

引用:資格スクエアHP

では続いて資格スクエアの弁理士講座の評判と口コミはどうなのか。

特に予備校選びは講師の質が重要です。講師の評判を抜粋します。

Twitterでの評判は?

今は知らないけど、5年くらい前の資格スクエア弁理士試験入門講座はレジュメが良くなかった

内容が良くも悪くも基本書みたい

入門者には濃淡付けれず終始一辺倒

講義内容とも乖離してるから結局板書必須

法律系で板書を要するのはダメでも菊池先生の軽妙なトークは好き

LECでやってくれたらなぁ— てとりす (@tetorian184_4) July 20, 2021

昔の話ですがレジュメはよくないとのこと。

ただし筆者が見た限りでは悪くはないと思います。

一方で菊池先生に好印象。これは好みの問題でしょうか。

Twitterでは、資格スクエアで弁理士講座を始める方は増えているようです。

資格スクエアの弁理士講座をはじめました。弁理士合格に向けて頑張るぞ!— トミー (@ciNdKHjwtEx9Ixl) July 24, 2021

資格スクエア祝賀会お疲れ様でした✌️林先生のサインゲットです✌️

— まるこふ@もうすぐ弁理士実務修習 (@markov_benrishi) December 4, 2022

資格スクエアの弁理士講座の評判・口コミは悪くなく、よさげな印象です。

では続いて資格スクエアの弁理士講座の特徴を深堀していきます。

資格スクエアの弁理士講座の特徴

引用:資格スクエアHP

資格スクエアの弁理士講座「基礎・短答・論文パック」の中身は以下のとおりです。

・ 入門講座:約10時間 ・ 基礎講座:約110時間 ・ 青本講座:約50時間 ・ 論文対策講座(書き方/解き方/実践):約100時間 ・ 論文過去問講座:約20時間 ・ 短答対策講座:約95時間 合計約390時間

講座の中でもメインとなる「基礎講座」「論文対策講座」「短答対策講座」の3つを順番に説明していきます。

①基礎講座

基礎講座とは?

弁理士試験の全てに通ずるまさに基礎となる部分を理解するための講座です。

基礎なくして応用なし、初学者、中上級者に関わらず、全体の土台となる理解の養成につながる講座になっています。

基礎講座の中身

動画(約110時間)

- 特許・実用新案(31講義)

- 意匠(14講義)

- 商標(16講義)

- 条約・著作・不競(26講義)

製本テキスト2冊

担当講師

菊池徹先生

大手予備校で指導をされた大ベテランの方です。

弁理士としても長年の経験をお持ちで、受講生からも評価の高く

多数の合格実績をお持ちの先生です。

②短答対策講座

短答対策講座とは?

問題を用いて短答対策に特化して数をこなしていく講座です。

数多くの合格者を輩出してきたベテラン講師が、躓きやすいポイントを押さえながら行う実践的な講義は受講生からも評判が良いようです。

ポイント

動画(約95時間)

- 特許・実用新案:30講義

- 意匠・商標:16講義

- 条約・著作・不競:19講義

講義添付PDF(短答過去問、解答、解説)

その他(6冊分の「短答問題集」と「WEB短答演習」が付属

担当講師

菊池徹先生

大手予備校で指導をされた大ベテランの方です。

弁理士としても長年の経験をお持ちで、受講生からも評価の高く

多数の合格実績をお持ちの先生です。

③論文対策講座

論文対策講座とは?

①設問から「答えるべき論点」を落とすことなく抽出し、適切に書ききること

→論点抽出・解法の取得

②抽出した答えるべき論点について、「点数が乗る部分」をしっかり記載すること

→要件-効果の取得

この2つのポイントをしっかりと攻略するための講座です(参考:資格スクエアのHP。)

論文対策講座の中身

動画(約100時間)

- 論文書き方講座:19講義

- 論文解き方講座:16講義

- 論文実践問題:32講義

- 青本講座:32講義

- 論文過去問講座:20講義

製本教材

- 論文書き方講座:1冊

- 論文解き方講座:1冊

- 論文実践講座:1冊

PDF教材

- 青本講座/論文過去問講座:レジュメ

論文対策講座の担当講師

林 昌弘先生

96.4%の講師満足度を記録している先生で、要点をおさえたわかりやすい講義は「林マジック」と言われるほどです。

これら一つで弁理士試験の短答対策と論文必須試験は突破できるでしょう。

④サポート体制

また、資格スクエアの弁理士講座ではサポート体制も充実しているようです。

・ZOOM相談会を実施

・質問へのサポート機能が充実

OOM相談会の実施

資格スクエアの弁理士講座では月に1回、林講師とZOOMにて相談会が実施されます。

時間は1回60分から90分程度で、マンツーマンではなく複数人対林講師という形で行われます。

質問へのサポート機能が充実

・ワンクリック質問機能

資格スクエアの弁理士講座にはワンクリック質問機能が搭載されており、講義画面のすぐ下のボタンからいつでも質問ができるようになっています。

・みんなの質問機能

他の受講生が行った質問内容と回答を画面上で確認することができるため、質問をわざわざしなくても解決できる場合があり、大変便利な機能です。

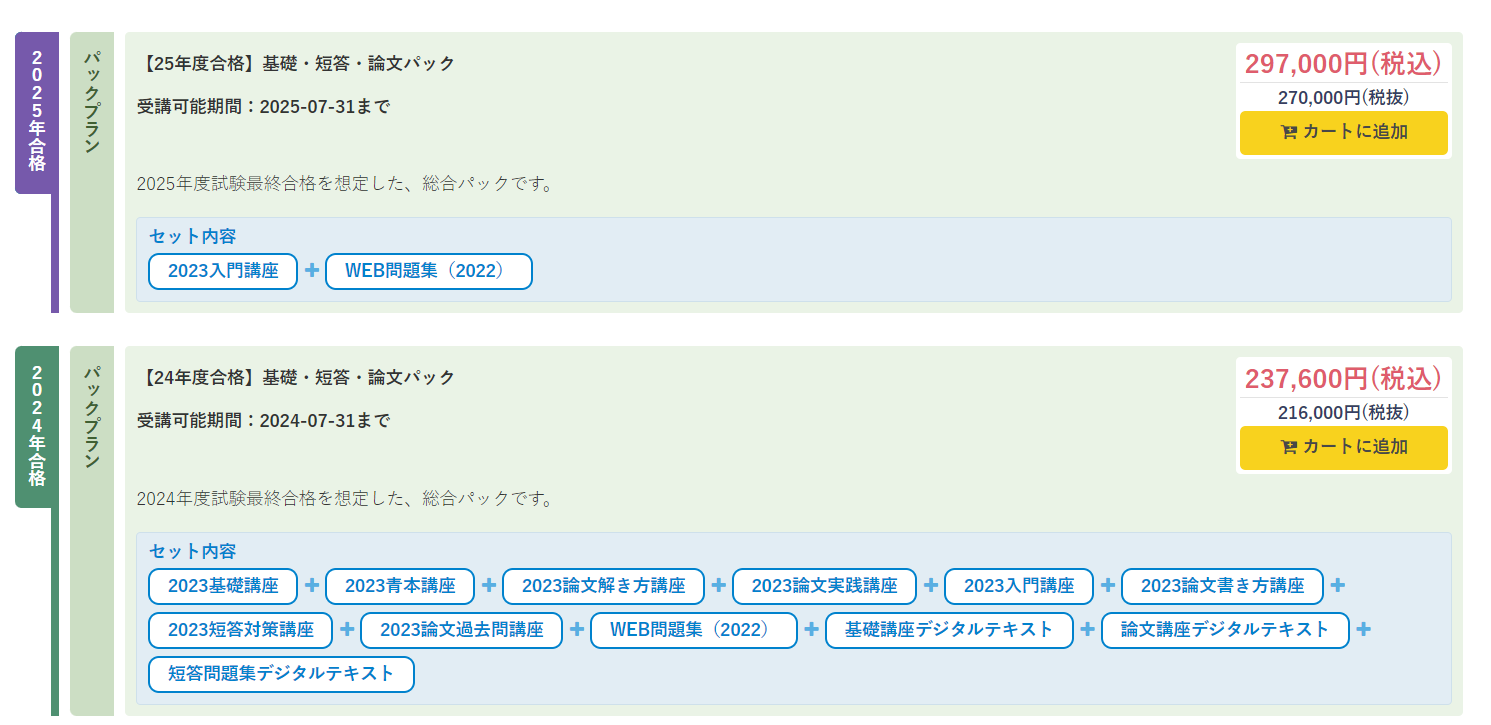

以上、これらの講座がセットで資格スクエアの弁理士講座の料金は「297,000円(税込)」です。

これは大手資格スクールの弁理士講座の約半分であり、料金も手ごろといえます。 (参考:LEC「2023年向け 1年合格ベーシックコース インプット+アウトプット一括【通信】」¥495,000)

資格スクエアの弁理士講座のデメリット

デメリットとしては、Twitter・Yahoo!知恵袋などの評判・口コミの数が少なすぎて大丈夫なのか!?というところでしょうか。

また、テキスト媒体で勉強した方にとって、オンライン型の学習である「資格スクエア」に慣れるのか、ということです。

ただし、「資格スクエア」では製本テキストも用意されているようですし、筆者もテキスト+DVDで勉強したものですが、正直オンライン型のほうが(スマホ慣れした現在にとって)学習はしやすいです。

また、もう一つのデメリットとして合格実績と知名度です。

正直、大手のほうが合格実績と知名度が十分ですが、開設間もない「資格スクエア」の場合、それは仕方がないかと。

一方、資格スクエアのHPには合格実績者も輩出しており、問題ないといえるでしょう。

また合格最年少者も輩出しており、合格者の声は多数あります。

資格スクエアの弁理士講座の評判・口コミ・感想のまとめ

以上のとおり、資格スクエアの弁理士講座を受けてみたところ、資格スクエアはおすすめできるといえます。

この講座を利用して、「菊池先生」「林先生」の指導に素直に沿って勉強すれば合格できそうです。

このため、オンラインで資格勉強することに抵抗がない方であれば資格スクエアはおすすめといえるでしょう。

「資格スクエア」の申し込み方法

資格スクエアの弁理士講座はこちらから申し込みできます。

引用:資格スクエアHP

2024年度合格目標なら24年合格パックプランを選択し、2025年度合格目標なら25年合格パックプランを選択すればOKです。

あとは新規会員に登録してお申し込みを完了すれば完了です。

ぶっちゃけ資格スクエアは安すぎです

ぶっちゃけ資格スクエアは安すぎです。

僕が受験生の頃は、大手予備校しか選択肢がなく、40~50万円くらい払いました。

そのとき、業界未経験でしたが、短答試験に合格していたこともあり、うまく特許事務所へ転職できました。

特許事務所へ転職して前職よりも月収当たり3万円以上はアップしてボーナスも含めて1年たたずして回収できました。

今では、さらにその半額位の価格ですすめることができます。

しっかりと勉強して1~2年で合格すれば、すぐに回収は可能です。

ぶっちゃけいや高いなあとまだ迷っていることは時間の無駄です。

そうして迷っているうちに受験に必要な時間を無駄にしていることになります。

そして、こうして悩んで時間を無駄にすることは不合格の典型的パターンといえます。

弁理士への近道は、教材をすぐに準備して早いうちに勉強にとりかかることです。

勉強は継続が重要ですが、行動も重要です。早いうちに教材を準備してすぐにとりかかることをおすすめします。