弁理士試験に勉強時間は3,000時間が必要といわれるけど本当なの!? そんなに勉強時間を確保するなんて難しそう。勉強法を教えてほしい。

こうした疑問に答えます。

弁理士試験は高度な専門知識が求められる資格であり、合格には多大な努力と時間が必要です。

しかし、具体的にどのくらいの勉強時間が必要なのでしょうか?

この記事では、弁理士試験に必要な勉強時間と、効果的な勉強法やポイントについて、合格者である筆者の体験にもとづく勉強法を交えて解説します。

記事の信頼性

本記事の信頼性(この記事を書いている人)

・通信講座を利用して1年弱の勉強量で難関資格(弁理士)を突破。

・資格勉強の勉強法を公開してバズり1日に3万PV達成。

・資格勉強の勉強法を資格スクエアチャンネルに出演して公開。

1.弁理士試験に必要な勉強時間の目安は?

2.勉強時間を有効に使うための勉強法とポイント

3.弁理士試験に合格した筆者の勉強時間と勉強法

4.独学で勉強する場合の勉強時間と注意点

5.弁理士試験に必要な勉強時間を確保するための注意点

目次

弁理士試験に必要な勉強時間の目安は?

通常、弁理士試験に必要な勉強時間は3000時間と言われています。

しかし、今はより最短で合格可能です。理由は以下のとおりです。

①弁理士試験に効率的な勉強法は確立されているため

②勉強しやすい環境が確立されているため

③通信講座を利用すれば最速で合格できるため

④口述試験が大幅に易化したことで勉強時間が短縮されるため

①について、これは弁理士試験に限らず、他の資格試験でもあてはまると思うのですが、資格に合格するための定石というものは確立されているものと思います。

正直、筆者の勉強法は筆者が独自で生み出したオリジナルの勉強法というより、たまたま最短合格法の定石にあてはまっていただけのような気がします。

上述の「資格スクエア」の動画においても、勉強法を解説していますが、資格スクエアの関係者の方がおすすめする勉強法はだいたい一致しています。

すなわち、短期で合格するための勉強法と言うのは確立されており、確立された勉強法に沿って努力すれば通常3,000時間と言われる弁理士試験の勉強時間を短縮できるものと考えます。

②と③について、昔は予備校に足を運び、予備校の講師を聴講し、復習することが通常でした。

しかし、通学に時間はかかりますし、聴講は主体的に勉強しにくくどうしても受け身になり(眠くなったりもします…)、非効率でした。

これに対し、今では通信講座を利用すれば、パソコンやスマホで好きな時間に好きなタイミングで動画で授業を聞くことができます。

通学時間はなく、何度も動画で授業を聞けますし主体的に勉強をすることができます。これにより、効率よく勉強でき、勉強時間を短縮可能です。

補足すると弁理士勉強時間3,000時間説は一昔前から言われており、勉強の環境が大きく変わった今では3,000時間説の信憑性は微妙な感じがします。

④について、一発本番で運の要素が大きい「口述試験」は、2013年以降難易度は大幅に易化しました。

油断は禁物ですが、口述試験にかける勉強量は少なくても合格できる、という点も理由にあげられます。

以上より、今は弁理士試験は努力の方向さえ正しければ、それほど難しくなく合格できる試験といえます。

では、具体的にどのように勉強を開始すべきか。次に見てみます。

勉強時間を有効に使うための勉強法とポイント

1.過去問の演習と繰り返し解く

2.1日にまとめて勉強しすぎるより 短時間でも毎日継続する

3.四法対照をまとめノートとする

4.通信講座を利用する

まず、知識のアウトプットは過去問の演習を繰り返しましょう。

そして、勉強は継続が重要です。

1日につめこんで勉強するよりも、ちょっとずつで毎日継続するようにしましょう。

社会人であれば、朝に早く起きて出勤前に1時間~2時間勉強することを継続すると効率的です。

また、四法対照はまとめノートとして利用することをおすすめします。

具体的には後述します。

さらに、勉強は通信講座を利用することがおすすめです。

筆者もまた通信講座を利用しました。製本テキストと講義動画の組み合わせが最強であると筆者は考えています。

以上のような勉強法やポイントを活用することで、弁理士試験の勉強時間を効果的に使い、合格につなげることができます。

弁理士試験に合格した筆者の勉強時間と勉強法

筆者の勉強時間は通信講座を利用して1,500時間ほどです。

この1,500時間には通信講座のDVDを適当に流し見した時間も含みます。

通常勉強時間は3,000時間といわれますが、効率よく勉強すれば、半分程度でも合格できると考えます。

以下具体的な勉強法を解説します。

弁理士試験に合格した筆者の勉強法

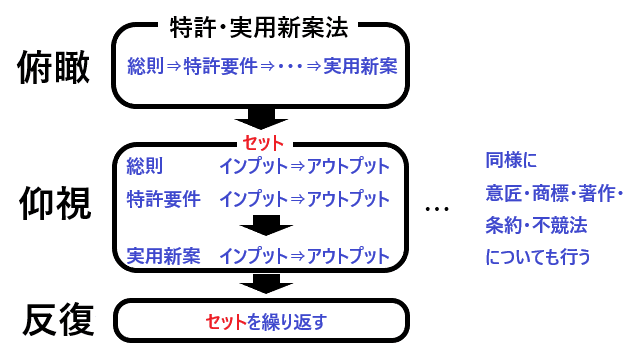

筆者が実際に行った勉強法(俯瞰仰視反復法)を紹介します。

①俯瞰②仰視③反復の3つのステップを行います。順番に解説します。

①「俯瞰(ふかん)」

まずは予備校の入門講座のすべての科目(特許実用新案、意匠、商標、条約、不正競争防止法、著作権法)を全て流し見します。

最初に俯瞰をしておくと、勉強すべき量がどのくらいあるのか把握しやすくなり、勉強のスケジュールをたてやすくなります。

受験日までに一部の範囲を勉強していないというリスクを回避できます。

また、すべての科目の範囲に目をとおしておくことですべてに目をとおしたことの達成感が生まれ、勉強の敷居が低くなります。

俯瞰はテキストを流し読むより、動画を流し見することをおすすめします。その方が負担が楽です。

筆者の場合、LECの入門講座の動画をまずは流し見しました。最初は何言ってるのかわからないですが気にせずすすんでいけばOKです。

②「仰視(ぎょうし)」

次に、各科目の一単元ごとに、動画を見ては知識をインプットして、問題をとくことでアウトプット(知識を定着)します。

特許の場合だと「総則」について基礎講座(動画)を見て問題(過去問)を解いていきます。

問題は短答の過去問であり、年度別にまとめられた過去問より単元ごとにまとめられた過去問を利用します。

この過程では、動画で学んだことや、過去問で解けなかった内容について自分で要約して後述する四法対照に書きこんでいくことが重要です。

要約は自分が理解しているか確認できる作業であるとともに、論述試験の文章力に役立ちます。

ここで、決して予備校のテキストなどを書き写すのは避けましょう。作業であり知識が定着しないです。

仰視(ぎょうし)の過程ではまだまだ一部の内容を理解できなくてもOKです。

無理に完ぺきに理解しようとせず次から次へすすめましょう。

仰視(ぎょうし)にあてる時間は「俯瞰」が1とすると「仰視」は3の感覚です。

③「反復」

各科目のすべての範囲の問題(過去問)を繰り返し解いていきます。

同時に論文対策として、論文用のレジュメ(筆者の場合、LECのアドバンステキスト)も繰り返し解いていきます。

ここではわかったところは飛ばし、わからない問題、解けなかった問題だけをしらみつぶしにつぶしていきます。

これを試験本番の10日前ぐらいまで繰り返します。

この繰り返しにより、わからなかったところもわかるようになります。

このあたりからわかるようになってくるので勉強が楽しくなります。

論文対策はけっこう文章量が大変ですので、手に負担がかかりにくい軽いボールペンを使用することをおすすめします。

ボールペンは筆記用の黒と採点用の赤と四法対照などに書き込む用の青の3点を用意しておきましょう(青は目に優しい色と言われており復習に適しています。)

反復にかける時間は「俯瞰」が1であり、「仰視」が3であれば「反復」は8です。

例えば、1年で合格しようと思うなら「俯瞰」に1か月、「仰視」に3か月、そして「反復」に残りの時間を注ぎましょう。

筆者は実際に「俯瞰」「仰視」「反復」を行い、弁理士試験に合格しています。

勉強開始時期は受験年の前年の8月からであり、休みは1日10時間ほど勉強しました。

これくらいの根気が重要です。

では続いて必要なテキストを紹介します。

弁理士試験に必要なテキスト・参考書

筆者が使用したテキストを紹介します。

筆者の受験時は2012年であり、ほぼ昔ですが今もそれほど変わらないと思います。

合格のためにすべて揃えてください。

必要な費用は30万円あれば十分です。くわしくはこちらの記事でも解説しています。

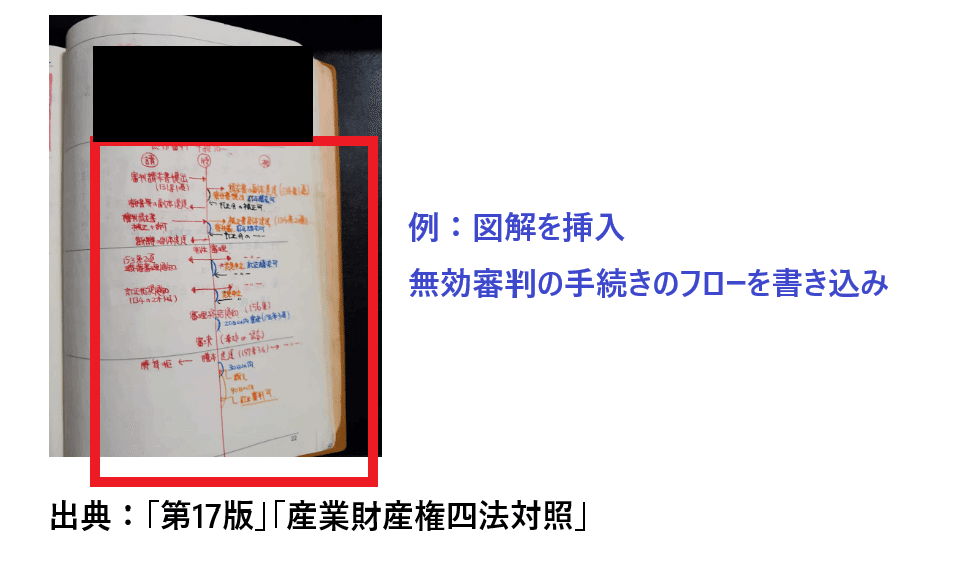

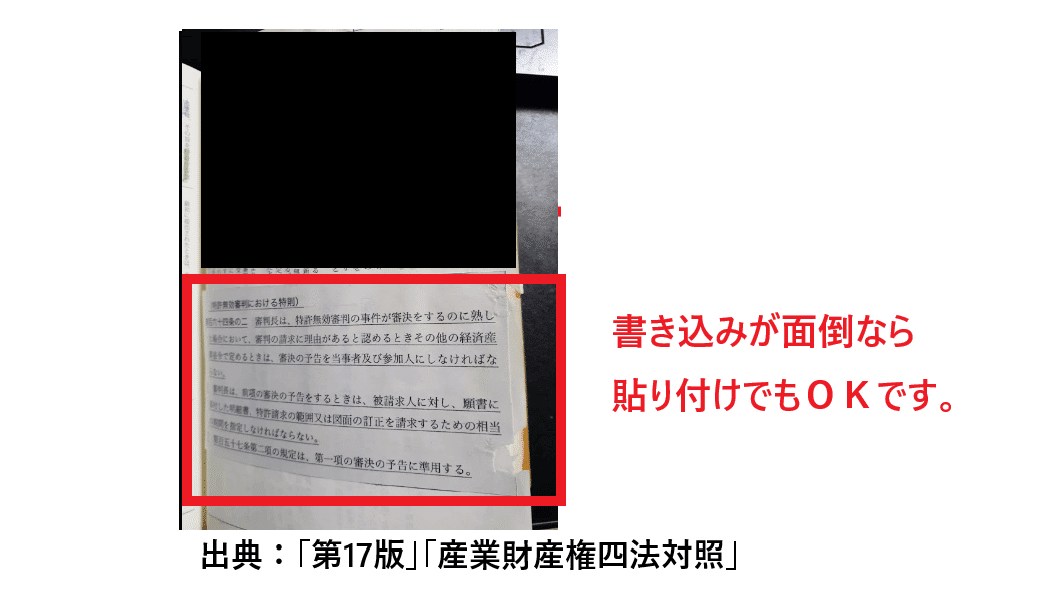

四法対照法令集

条文集です。

筆者が使ったのは「産業財産権 四法対照」ですが廃盤のようです。

四法対照法令集であれば、何でもかまいません。

青本・通信講座・過去問で身につけた知識を書き込んでいきます。

そして、復習をする際にはこの1冊だけを見直します。

持ち運びに便利なので電車時間や待ち時間などの隙間時間にも使えます。

使い方は以下のような感じです。

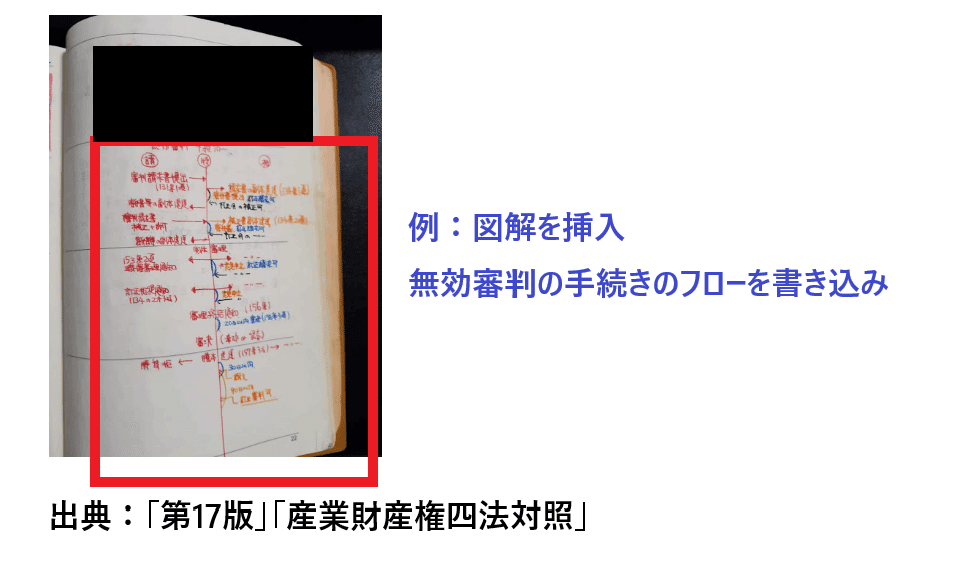

①複雑なフローを図解してみる(要約してみる)

図解を挿入することで複雑な条文どうしの関係を整理して見やすくできます。

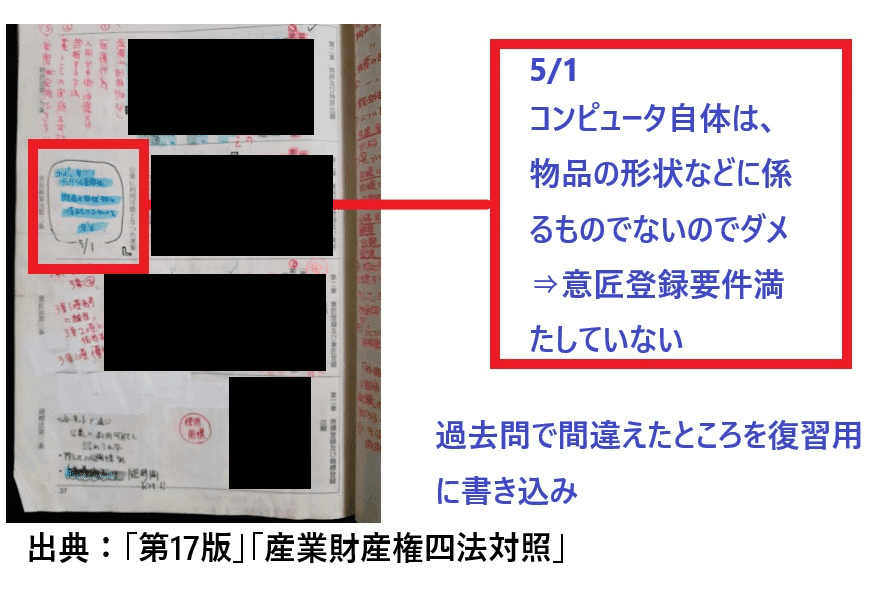

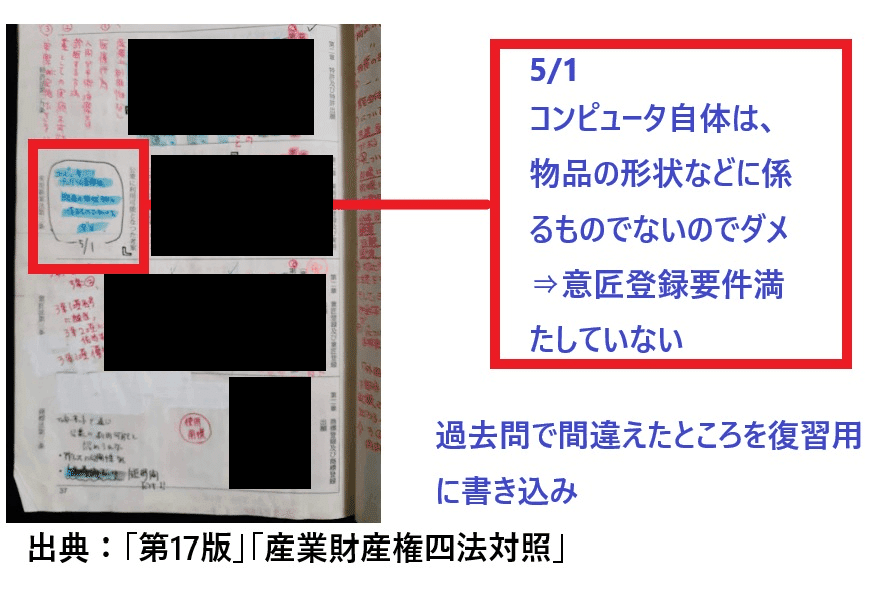

②過去問で間違えたポイントを書き込む

③もし疲れてきたら・・・

青本(工業所有権法逐次解説)

青本とも呼ばれています。

青本には条文の趣旨が記載されています。短答・論文必須に必須の本です。

高価な本ですが、テキスト自体は、特許庁のサイトから入手できますのでそちらを利用してもいいです。(ただし自分で製本化することが大変なので買った方が無難です。)。

1から丁寧に読む必要はありません。(これをすると大変です。)

問題を解きながら関連する項目をチェックしていけばOKです。

ただし重要な条文の趣旨は自分で要約して書けるようにしましょう。

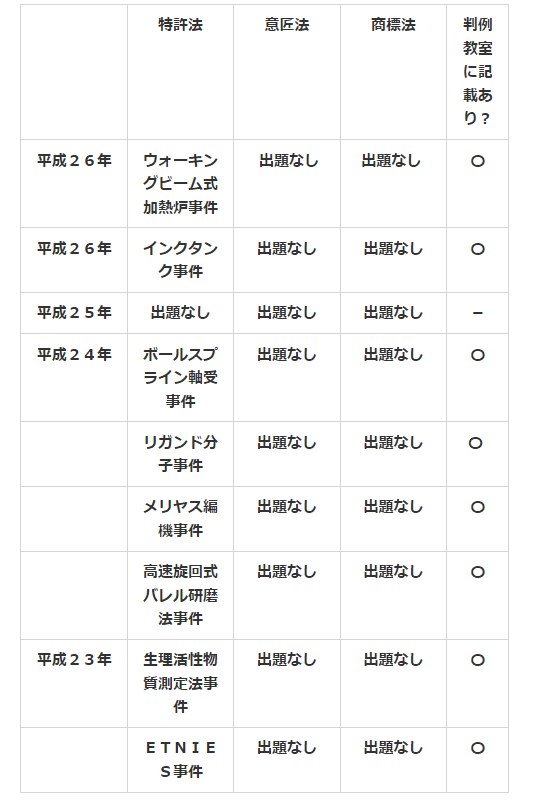

知的財産法判例教室

論文必須試験に判例がからんだ問題が出題されます。

本書では論文必須試験で出題されやすい判例にしぼっており、判例集です。

本書では、判例の趣旨がコンパクトにまとめられているのでこれを写経すればOKです。

また、判例はマニアックなところを知っておくと時間が無駄であり、本書で登場する判例だけでOKです。

ちなみに筆者が受験生だったときは、特許の論文試験はこの判例教室で登場したものばかりでした。

短答式過去問集

短答の過去問集です。

短答の問題集は過去問だけでOKです。

最低過去20年分あたりはやりましょう。筆者はLECが出版した過去問集を使用したのですがAmazonを見ると廃盤の様です。

どこでもいいと思いますが年代別ではなく体系別を選びましょう。

通信講座

資格勉強は通信講座をおすすめします。

ここで独学で勉強はだめなのか?通学講座はだめなのか?という意見もあると思いますが、まず弁理士試験はそもそも論述試験が難関であり独学に向いていませんし、通学講座は通学時間がもったいないですし、また自分の好きな時間で好きなタイミングで勉強しにくいという問題があります。

今は通信講座1択が賢い選択と言えます。筆者も通信講座で合格しました。

通信講座はこちらの記事で紹介していますのであなたに合ったものを選びましょう。

通信講座のおすすめはこちらの記事でも紹介しています。

-

-

【2023年最新】弁理士通信講座のおすすめと比較は?合格者が解説

続きを見る

おすすめの通信講座の比較をまとめると以下のとおりとなります。

| スタディング | アガルート | 資格スクエア | LEC | |

|---|---|---|---|---|

| 価格 | 88,000円(弁理士 基礎・短答・論文 総合コース) | 195,800円(総合カリキュラム) ※ただし2023年合格目標は30%OFF |

297,000円(基礎・短答・論文パック) | 435,000円(1年合格ベーシックコース インプット+アウトプット一括【通信】) |

| 講座内容 | 講義動画 WEBテキスト 製本版は有料(+16,500円) |

講義動画 フルカラーテキスト 通信講座では珍しく民法対策あり (民法ありの場合239,800円) |

講義動画 フルカラーテキスト 青本講座のレジュメあり(PDF教材) 音声ダウンロード機能は+10,000円 |

通学と通信のいずれかを選べる WEB通信とDVDの両方を選べる |

| サポート | 質問はチケット制(有料) | 条件付きで合格者全額返金制度あり | 月1回 林講師との相談会(ZOOM)あり。 ワンクリック質問機能 |

専門スタッフが質問などに回答 専用自習室がある |

| 合格実績 | 合格者の声あり | 40.91%(令和4年度) | 合格者の声あり | 初回受験合格者5人に4人がLEC初学者向けコース出身とあり(2017年~2022年) |

| 申込み | こちらから | こちらから | こちらから | こちらから |

| 評判・口コミの記事 |

※価格・合格実績は変動することがありますので上記の各通信講座のサイトで確認してください。

基本的にこの5つは必ずそろえることをおすすめします。

あった方がよいものは以下のとおりです。

-

法改正の産業財産権法の解説➤法改正の背景が理解できる。ここ20年位のものは買った方がよいです。青本に記載がないからです。

-

パリ講和➤条約の勉強におすすめです。中古でもよいのでそろえておきましょう。

-

不正競争防止法(茶園成樹著)➤不正競争防止法は基本書を一つ用意しましょう。過去問を解いて確認する程度でOKです。

-

著作権法入門➤著作権法は範囲が広すぎて丁寧にやると時間がもったいないです。過去問を解いて確認する程度でOKです。

一方で、特許法概説とか名著といわれる本は買わなくてもOKです。意匠なら高田のなんとかなど。

買って勉強するとマニアックな方向に走って危険です。(ただし特許法概説は実務に役立ちますので受かってからそろえましょう。)

弁理士試験の短答試験の勉強法

短答試験の勉強法は以下の手順をとることをおすすめします。

-

①動画を見る。全体を把握する。「俯瞰仰視反復法の『俯瞰』」

-

②1単元ごとに動画を見ていく。その都度、条文と青本をチェックする。

-

③過去問を解いていく。

-

⓸②と③の過程で、四法対照の余白にポイントを自分で要約していく。四法対照をオリジナルノートにする。「仰視」

-

⑤②~④の繰り返し。オリジナルノートは何度も見直し、条文を完璧に頭にたたきこむ。「反復」

①動画を見て全体把握

①ではまず弁理士試験の全科目(特許、実用新案、意匠、商標、条約、不正競争、著作権)を全て見ます。

分からないところがあっても構いません。とりあえず全体を流し見します。

これをやる意味は弁理士試験の敷居の高さを低くためです。

いきなり一つ一つ丁寧にやっていくと必ず途中で疲れてきたり挫折します。

おまけに時間に間に合わず一部が不完全のまま試験に臨んでしまうリスクもあります。

まずは試験範囲がどのくらいあるのか、どんな内容なのかをさらっと確認するのが重要です。

この作業をやるにあたりおすすめは通信講座の入門動画です。

通信講座が入門動画と基礎動画で分かれている場合、入門動画を①用とし、基礎動画を②用とすればOKです。

続きを見る

【2023年最新】弁理士通信講座のおすすめと比較は?合格者が解説

②短答試験の問題集は過去問のみでOKです

入門動画を見終わったら、次にやることは以下のとおりです。

-

①基礎動画を見て、四法対照と青本で確認する(インプット)

-

②過去問を解く。インプットした内容を四法対照に書き込む(アウトプット)

試験科目の単元ごとに切りながらやっていくことをおすすめします。

例えば、特許法なら、「総則」について基礎動画を見る⇒四法対照と青本で確認⇒過去問をやって、その後「特許要件」について基礎動画を見る⇒四法対照と青本で確認⇒過去問をやる、という感じです。

特許実用新案、意匠、商標の3つの法律については、並行しながらすすめるのがよいです。

このとき、過去問について自信があって解けたところはチェックをつけます。

逆に自信がなかったけどたまたま正解していたり、解説を見ると間違った解釈をしていたけど正解していたり、間違ったところはチェックをつけないようにします。

チェックをつけないところは一通り終わった後にもう一度解いていきます。

このとき、過去問で解けなかったところで分からないところがあっても無理して分かろうとせずそのまま次に進めていきます。

今分からなくても他の項目との関係で分かってくることもあります。そのまま進めましょう。

③弁理士試験の四法対照の使い方

基礎動画⇒青本・条文⇒過去問の過程でインプットした内容を四法対照に要約していきます。

要約する内容は、例えば、基礎動画で講師が注意すべきと指摘した内容や、基礎動画用のテキスト(レジュメ)に書かれたポイント、青本の趣旨のまとめ、過去問で間違ったところなどです。図解してみることもおすすめです。

自分で要約する(自分の文章でまとめる)ことで記憶が定着しやすく、論述問題における文章力も磨かれます。

実際に筆者が四法対照に書き込んだ内容を紹介します。

①複雑なフローを図解してみる(要約してみる)

図解を挿入することで複雑な条文どうしの関係を整理して見やすくできます。

②過去問で間違えたポイントを書き込む

短答式過去問で間違ったところを書き込み復習します。ここで過去問を解いた日付も書き込んでおくと自分の進捗具合などを確認でき便利です。

③もし疲れてきたら・・・

ここで条文をしっかりとインプットできるようにマーカーで色塗りしておくと記憶が定着しやすくおすすめです。

-

①青色マーカ:肯定的な重要事項

-

②赤色マーカ:否定的な重要事項

-

③黄色マーカ:例外的な事項

-

※信号の色に合わせている。

(例)特許法第29条

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

青信号、赤信号、黄色信号に慣れていれば、信号の原理で青=肯定、赤=否定(注意喚起)、黄色(例外)といった感じで色分けするのがよいと思います。

色ペンでの書き込みも同様です。

このように四法対照に書き込みをしてオリジナルノートを作成し、復習はこれ1冊にします。

何度も繰り返し見ます。通勤時間も昼休みといった隙間時間もです。

そして、筆者はジョギングしているときもこのオリジナルノートで第●●条にはなんと聞きこんであったかを思い出していました。

余談ですが、ジョギングをすると脳が活性化するので復習に最適です。

これを毎日継続させることで膨大な条文の記憶が可能となります。

条文というよりもオリジナルノートを記憶するといったイメージです。

僕は大体半年くらい継続させて条文を記憶させました。

弁理士試験の短答試験の科目別の注意点(1/25追記)

「特実意商以外に条文不正競争著作権法も覚えないといけないし大変だよなああ。」

「パリ条約・マドプロ・不正競争は条文の数も少なく得点源にしやすいです。まずはこれらから取り組みましょう」

四法対照を見て頂くとわかると思いますが、パリ条約、マドプロ、不正競争防止法は他の法律と比べると条文数が少なくパターン化されており得点源にしやすいです。

条文・著作権法・不正競争防止法をやるならまずはこのあたりからはじめるのがよいと思います。

パリ条約>不正競争防止法>マドプロの順ですすめるのがよいです。パリ条約は他の条文とも関係するところが多く、はじめにとりかかることをおすすめします。

逆にPCT、著作権法を条文数が多く、全部覚えるのは現実的ではないので、これらは過去問を網羅するあたりで足切りされない程度に対応すればよいです。

著作権法は特にやりこむと時間がかかりすぎてその分配分も少ないのであまりやりこむことはおすすめしません。

判例対策

このうち判例対策は「知的財産法判例教室」1冊で十分です。

現在第10版まで出版されており絶版ではないようなのでご安心ください。

知的財産法判例教室とは!?

「知的財産法判例教室」は弁理士受験生向けの判例紹介本です。

知的財産法の判例集としては、「特許判例百選」などが有名ですが、弁理士試験の対策向けではありません。

おそらくこれを用いて試験勉強するといつまでたっても終わらず、合格への道は遠ざかります。

これに対して、「知的財産法判例教室」では、弁理士試験で出題されやすい判例を絞っています。

具体的にはここ最近出題された判例はほぼカバーしています。

筆者が受験した年(2012年度)の前後はこんな感じでした。

また、「知的財産法判例教室」は、その判例の趣旨を論文で書けるようにうまくまとめています。

いわば、「知的財産法判例教室」は、論文対策用の判例レジュメともいえます。

知的財産法判例教室の使い方

「知的財産法判例教室」は、1つの判例に対して、

①「判示事項」

②「判旨」

③「論文作成のエッセンス」

④「キーワード」

⑤「短答式でのポイント」

⑥「関連事項」

の6つのパーツで構成されています。

ただし、僕が使用したのは「第6版」であり、今は「第10版」まで改良されているようなので若干変更があるかもしれませんが…

このうち、1つ1つの判例に判旨を丁寧に見ていくと時間も足りないので、

③「論文作成のエッセンス」と

④「キーワード」を見ていくだけでOKです。

判旨を読んでもよくわからないという人も多いので、「論文作成のエッセンス」と「キーワード」だけを見るだけでもOKです。

そして、「論文作成のエッセンス」を書けるように何度も繰り返し復習します。

例えば、余白のコピー用紙に実際にボールペンで書いてみて、キーワードが漏れないように書いてみるのがおすすめです。

判旨を覚えようとせず、「エッセンス」を覚えるようにするべきです。

「エッセンス」でいまいちよくわかならいところを「判旨」を見て確認する、といった感じです。

「知的財産法判例教室」の著作権法・不正競争防止法はやらなくてもOKです

判例対策は論文対策用であり、著作権法・不正競争防止法は、論文試験の範囲外です。

「知的財産法判例教室」には、「著作権法」「不正競争防止法」の判例も紹介されていますがこれらはやらなくてもOKです。

ただし、「意匠法」「商標法」についても判例が出題されることがあるのでこれらはやっておいたほうがよいです。

「特許実用新案」「意匠」「商標」をすべてあわせるとだいたい87くらいの判例が紹介されています。

これらについては「論文作成のエッセンス」で「キーワード」が漏れることなく書けることができれば判例対策はバッチシです。

判例対策は「知的財産法判例教室」1本に絞って勉強するのが合格への近道といえるでしょう。

弁理士試験の各科目ごとの勉強攻略法

結論から言うと、合格のコツは「意匠」「商標」「不正競争防止法」「パリ条約」「マドプロ」の5つを得点源にできるかどうかが重要となります。

①意匠と商標

これらは得点源にすべきです。

筆者は、短答でこれらを8割とり、論文試験の結果もAでした。

ぶっちゃけ一発合格できたのは、「意匠」と「商標」のおかげといってもいいです(特許実用新案は6割でした・・・)。

特許実用新案は範囲が膨大であるのに対し、意匠と商標は、比較してそれほどでもなくとりかかりやすいです。

また意匠はデザインを保護対象とするものであるのに対し、商標はロゴ・マークを保護対象とするものであり、特許と比べてなじみやすく学べば学ぶほど面白い科目です。

これらの2科目を好きになることが合格で重要です。

商標は2条と4条が山ですがこれを過ぎると楽ですよ。

特に特許技術者はこれらをおろそかにしがちですので注意した方がよいです。

②不正競争防止法

得点源にしやすいです。

理由は条文の数が少ないのと、条文がほかのものと比較して平易なものが多いです。

基本書(前述で紹介)1冊と四法対照と過去問を使って繰り返し問題を解いていけば身についていきます。

③著作権

範囲が広すぎであり、やりすぎないようにしましょう。

過去問だけで不慣れなら、入門書1冊用意してそれをマスターしてみるのもいいです。

得点源として期待はあまりしないほうがよいです。足きりにならない程度勉強すればOKです。

④特許実用新案

範囲が広すぎですが、しっかりと勉強しましょう。

論文試験では、出願に関する問題が1問、審判・訴訟に関する問題が1問必ず出ます。

そして、184条を絡めてくることも多いので、これらの分野はしっかりと勉強しておきましょう。

⑤条約

パリ条約が比較的得点源にしやすいです。

一方実務未経験だとPCT条約は難しく感じるかもしれません。

足きりにならない程度に条約はパリ条約、マドプロの2つを重点的に勉強しましょう。

弁理士試験に必要な勉強時間を確保するための工夫

- スケジュールの作成

- 優先順位の設定

- 勉強環境の整備

- タスクの分割

- 思い立ったらすぐ勉強する

勉強時間を確保するためには、スケジュールを立てて、勉強時間を計画的に確保することが大切です。

自分のペースに合わせたスケジュールを作成し、しっかりと実行することが必要です。

弁理士試験に合格するためには、勉強が優先されることが重要です。

勉強時間を確保するためには、他の娯楽や時間を取りすぎないように、優先順位を設定することが必要です。

勉強に集中するためには、静かで快適な環境を整えることが大切です。

自分が集中できる環境を作り、勉強に専念することが必要です。

ただし必要以上に勉強グッズをそろえないようにしましょう。そろえることに時間をとりすぎてはいつまでも勉強できません。

勉強グッズはボールペン(赤・黒・青)と用紙(コピー用紙の裏紙などでもOK)があればOKです。

強時間が確保できない場合は、タスクを分割して少しずつ進めることも有効です。

例えば、通勤時間や空いた時間に問題集を持ち歩いて解くことで、継続的に勉強を進めましょう。

最後に勉強は思い立ったら1秒でも早くとりかかりましょう。

最初から効率よく勉強は無理です。

試行錯誤しながら効率のよく勉強できるようになります。

以上のような工夫を行うことで、弁理士試験に必要な勉強時間を確保し、合格に向けた努力を継続することができます。

弁理士試験の勉強時間と勉強法のまとめ

実務を身につけるにあたり、資格合格は早めにすませておく必要があります。

そして、資格と実務の両方を備えると人生が楽になります。これは筆者の経験上間違いなく言えます。

勉強は継続が重要ですが、行動も重要です。

早いうちに教材を準備してすぐにとりかかることをおすすめします。(すでに受験を始めている同期もいることを忘れずに。)

代表的な通信講座をまとめると以下のとおりとなります。

| スタディング | アガルート | 資格スクエア | LEC | |

|---|---|---|---|---|

| 価格 | 88,000円(弁理士 基礎・短答・論文 総合コース) | 195,800円(総合カリキュラム) ※ただし2023年合格目標は30%OFF |

297,000円(基礎・短答・論文パック) | 435,000円(1年合格ベーシックコース インプット+アウトプット一括【通信】) |

| 講座内容 | 講義動画 WEBテキスト 製本版は有料(+16,500円) |

講義動画 フルカラーテキスト 通信講座では珍しく民法対策あり (民法ありの場合239,800円) |

講義動画 フルカラーテキスト 青本講座のレジュメあり(PDF教材) 音声ダウンロード機能は+10,000円 |

通学と通信のいずれかを選べる WEB通信とDVDの両方を選べる |

| サポート | 質問はチケット制(有料) | 条件付きで合格者全額返金制度あり | 月1回 林講師との相談会(ZOOM)あり。 ワンクリック質問機能 |

専門スタッフが質問などに回答 専用自習室がある |

| 合格実績 | 合格者の声あり | 40.91%(令和4年度) | 合格者の声あり | 初回受験合格者5人に4人がLEC初学者向けコース出身とあり(2017年~2022年) |

| 申込み | こちらから | こちらから | こちらから | こちらから |

| 評判・口コミの記事 |

※価格・合格実績は変動することがありますので上記の各通信講座のサイトで確認してください。

通信講座はこちらの記事で詳しく紹介していますのであなたに合ったものを選びましょう。