行政書士の難易度って高そう…

合格率って低そう…

これから行政書士を受けようと考えている方は、こんなこと思っていないですか。

しかし、正しい勉強法やポイントを押さえれば、合格することができます。

本記事では、行政書士試験の難易度や合格率について解説し、合格するために必要な勉強法やポイントをまとめています。

本記事の執筆者

本記事の信頼性(この記事を書いている人)

・通信講座を利用して1年弱の勉強量で難関資格(弁理士)を突破。

・資格勉強の勉強法を公開してバズり1日に3万PV達成。

・資格勉強の勉強法を資格スクエアチャンネルに出演して公開。

本記事の監修者

京都東山にて、行政への各種許認可等のお手伝い、手続きのご相談を承う。

WEB事業部企画室にてネットショップの運営全般においての店長業務を経験するという異色の経歴の持ち主。

本内容の構成

- 行政書士試験とは?

- 行政書士試験の難易度とは?

- 行政書士試験の合格率はどの程度か?

- 行政書士試験に合格するために必要な勉強法とは?

- 行政書士試験におけるポイントとは?

- 行政書士試験に合格するためにはどのような取り組みが必要か?

- 行政書士試験に失敗した場合の対処法と再受験の方法とは?

目次

行政書士試験とは?

行政書士試験とは、行政書士として業務を行うために必要な資格試験のことです。

行政書士の主な業務としては、官公庁への許認可に関する書類提出、契約書、権利義務、事実証明に関する書類作成業務があります。

受験資格は、年齢、学歴、国籍など関係なく受験できます。

試験回数・試験日は毎年1回、11月の第2日曜日で午後1時から午後4時までの3時間です。

試験科目は、以下のとおりです。

憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題

さらに、一般知識として政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解からも出題。

試験方法は筆記試験であり、択一式、記述式です。

受験手数料は10,400円かかります。

行政書士試験の難易度とは?

まずは行政書士の難易度を知りましょう。

行政書士の難易度の偏差値は、62であり、難関のレベルです。

この偏差値(以下のものも含みます。)は、「資格の取り方(https://shikaku-fan.net/rank.php)を参考にしています。

他の士業の資格との難易度の偏差値の比較

| 行政書士 | 司法書士 | 社労士 | 宅建 | |

|---|---|---|---|---|

| 難易度の偏差値 | 62 | 76 | 65 | 57 |

行政書士の難易度が高いことを他の士業の資格と比較してみてみましょう。

司法書士は超難関といわれています。偏差値は76です。

また、社労士も難関の資格と言われています。偏差値は65です。

行政書士の難易度の偏差値とそれほど変わらないことがわかります。

また、宅建の難易度の偏差値は57であり、宅建と比べると、行政書士の難易度はとても高いことがわかります。

これは、最新の難易度の偏差値であり、今は行政書士の試験が簡単ではないことがわかります。

行政書士は社労士・宅建などの資格との勉強時間を比較しても難易度・偏差値は高い

| 行政書士 | 司法書士 | 社労士 | 宅建 | |

|---|---|---|---|---|

| 勉強時間 | 800~1,000時間 | 3,000時間 | 1,000時間 | 250時間 |

行政書士に必要な勉強時間は、社労士に必要な勉強時間とそれほど変わりません。

また、宅建の合格に必要な勉強時間のほぼ4倍くらいあります。

これらのことから、行政書士の難易度は決して簡単ではないことがわかるでしょう。

法学未経験者の場合の行政書士の難易度は高い

| 独学の場合 | 通信講座の場合 | |

|---|---|---|

| 法律未経験者 | 800~1,000時間 | 500時間 |

行政書士の難易度は高く、勉強時間は、資格サイト「フォーサイト」(https://www.foresight.jp/gyosei/column/study-times/)によれば、「初めて法律を学ぶ人が独学で勉強する場合には、合格に必要な勉強時間は平均的に約800時間~1000時間程度」とあります。

独学で勉強した場合、目安としては800~1000時間の勉強時間で合格できます。

一方、「フォーサイト」の記事には、「…初学者の方にも500時間で合格を目指せるカリキュラムをお届けしています。…」とあります。

つまり、500時間ほどで勉強することは可能ということです。

➤行政書士の勉強時間と勉強法については以下の記事を参考にしてみてください。

-

-

行政書士試験の勉強時間の使い方!合格に必要な勉強時間とは?

続きを見る

![]()

行政書士の試験科目の数は多く、難易度・偏差値は高い

また、行政書士の試験科目の数は多いことも難易度が高い理由の1つにあげられます。

行政書士の試験科目は全部で6科目あります。

- 憲法

- 行政法

- 民法

- 商法

- 基礎法学

- 一般知識(政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解)

行政書士の試験では、法律を広い範囲で知っていることが要求されます。

あなたがもし法律系にくわしくなければ、これらを1から学ぶ必要があり、難易度も高くなります。

これらの科目を習得するには、1か月など短期間では不十分であり、効率的な学習方法が重要です。

そこで、これらの科目を平等に勉強するのではなく、得点しやすい科目にしぼって勉強することが合格の秘訣です。

重点的に勉強すべき科目については、以下の記事でも解説しています。

-

-

行政書士試験の勉強時間の使い方!合格に必要な勉強時間とは?

続きを見る

行政書士試験の難易度・偏差値が難化した理由

ではなぜここまで行政書士の難易度は難化したのか。

それは、行政書士の業務範囲が年々拡大されることにより、行政書士試験も見直されてきたためです。

最近では行政不服審査方などの行政法が相次いで立法され、行政制度が整ってきました。

それにともない、行政書士試験も行政法に関する問題が増えていき、試験科目が変更したり、試験範囲が拡大することになりました。

また、これまでは選択式や穴埋め問題が中心でしたが、ここ数十年の間で法令についての記述問題が出題されるなど問題も難化している傾向にあります。

昔は、鉛筆を転がしておけば受かる試験ともいわれていましたが、今は、多岐選択肢の導入、記述問題の時数が40字になるなど、運では受からない実力勝負の試験になってきています。

行政書士の合格率はどの程度か?

| 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成22年度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 合格率 | 12.13% | 11.18% | 10.4% | 11.5% | 12.7% | 15.7% | 9.95% | 6.60% |

行政書士の合格率は、例年変動が激しいですが、10数%と低いことに変わりはありません。

令和4年度の最新版の合格率は12.13%であり、近年では増加傾向にあります。

ただし、それでも合格率はほぼ1割という現状です。

行政書士が簡単だったのは、ふた昔ぐらい前の話であり、平成22年度を見てわかるようにここ数年でかなり難易度が上がっています。

このため、決して行政書士試験をあなどらないことが重要です。

行政書士試験に合格するために必要な勉強法とは?

![]()

行政書士の受験者層は幅広く、試験が難しく感じる方も多いと思います。

理由はこれまでに資格勉強をしたことがなく、大学受験(あるいは高校受験)以来の試験であるから何を勉強してよいのやら分からない方が多いのではないでしょうか。

行政書士試験の難易度のレベルは国家公務員一般職とほぼ同等です。決して侮れない試験です。

ここで、大学受験や高校受験と同じ感覚で勉強すると失敗する可能性は高くおすすめしません。

筆者の場合は、行政書士とは異なる資格ですが通信講座を利用して自分のペースで勉強しました。

たいていの場合、社会人の方が多いため、スキマの時間で効率よく勉強するのが重要です。

そこで、以下に行政書士の勉強法を解説していきます。

以下の構成ですすめます。

①行政書士試験の試験内容について

②行政書士試験に必要なテキスト・通信講座

③行政書士の最短合格のための勉強法

①行政書士試験の試験内容について

まず、行政書士試験の試験内容を解説していきます。

| 試験科目 | 配点 |

|---|---|

| 基礎法学 | 8点 |

| 憲法 | 28点 |

| 民法 | 76点 |

| 行政法 | 112点 |

| 商法 | 20点 |

| 政治・経済・社会 | 28点 |

| 情報通信・個人情報保護 | 16点 |

| 文章理解 | 12点 |

試験科目と配点は上の表のとおりです。

法令(基礎法学・憲法・民法・行政法・商法)の割合がとても高いことがわかります。

また、法令外にも一般知識(政治・経済・社会・情報通信・個人情報保護・文章理解)を勉強する必要があります。

法令の合格基準は5割以上であり、一般知識の合格基準は4割以上であり、合計6割以上とる必要があります。

このように、試験科目の範囲が広いように思われますが、後述するように、重点的に勉強する科目を知っておけば最短で合格できます。

では、これらの科目を勉強するのに必要なテキスト・通信講座を紹介します。

②行政書士試験に必要なテキスト・通信講座

まず、独学に必要な市販のテキストを紹介します。

| 基本書 | 伊藤塾「うかる!行政書士 総合テキスト」¥3,300 | フルカラーで見やすいです。 |

|---|---|---|

| 六法 | 伊藤塾「うかる!行政書士 総合テキスト」 | 六法つき。基本書と併用可能。 |

| 過去問集 | TAC「みんなが欲しかった!行政書士の5年過去問題集」¥2,750 | 過去問5年分はやりましょう。 |

| 判例集 | TAC「みんなが欲しかった!行政書士の判例集」¥3,080 | これ1冊でOKです。 |

勉強では、「基本書」「六法」「過去問集」「判例集」の4セットが重要です。

「うかる!行政書士 総合テキスト」は、「Amazonの売上NO1」であり、「六法」も兼ねることができます。

過去問集と判例集は、TAC「みんなが欲しかった!行政書士の〇〇」シリーズがAmazonレビューの評価が高く、おすすめのようです。

予算は、¥9,000~10,000ぐらいあれば揃います。

行政書士試験の場合、独学に適したテキストが十分になり、そこまで通信講座が必要と言うわけではないです。

ただし、テキストをそろえて勉強するよりも通信講座1本で勉強をはじめたほうが時間を大幅に短縮でき、こちらの方が賢いです。

行政書士で成功するためには資格に合格することは通過点です。独立開業で成功するほうがはるかに難しくこちらに時間を多くそそぐ必要があります。

このため行政書士試験は1~2年で合格すべきであり、そのために通信講座を利用することをおすすめします。

通信講座を利用すれば自分のペースで勉強でき、講師の指導にそって勉強すれば合格しやすくなります。

ただし通信講座の種類は多すぎるので間違って失敗するということはないようにしましょう。

以下の記事では通信講座を厳選しておすすめを紹介しています。

-

-

【2023年最新】行政書士通信講座のおすすめと比較は?失敗しない選び方も解説

続きを見る

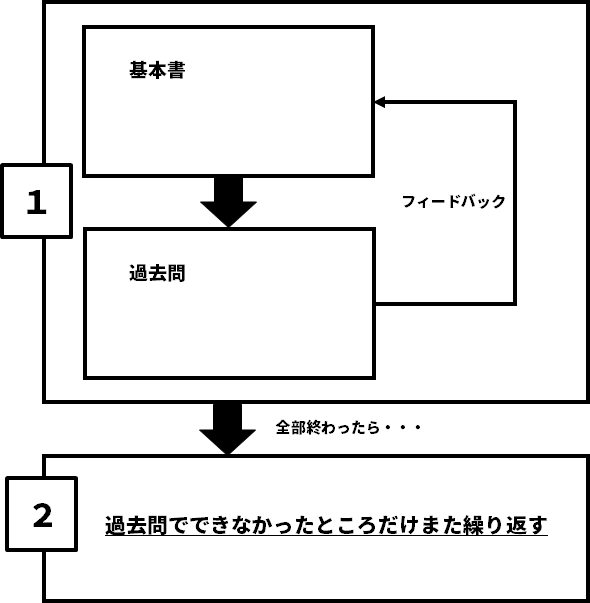

③行政書士の最短合格のための独学勉強法

勉強法は簡単です。

2つのステップがあります。

1つ目のステップでは、基本書を全部流し読みして、あるいは通信講座の場合動画を全部流し見してから、過去問を一単元ごとに解いていきます。

最初はわからないことだらけだと思いますが、解けなかったところは過去問題集の解説と基本書を読みながら復習します。

ここで、過去問題集の要点を基本書に書き込んで、基本書をノート代わりにすると記憶が定着しやすくなります。

これを行政書士の全ての科目でやりこみます。

基礎法学を全部終えたら➤憲法を全部終えたら➤民法➤・・・と言う順序でやるのではなく、全ての科目を同時にやることをおすすめします。

こうして全科目の全ての範囲の過去問をやりこみます。

この時点ではまだまだ理解度が不十分だと思いますので、次に2つ目のステップに移ります。

ここでは過去問でできなかったところ(チェックをつけておく)だけをやり、しらみつぶしにつぶしていきます。

これをまた一通り終えたら、またループしていきます。そして試験日までこれを永遠とやりこみます。

ポイントは基本書はそれぞれの科目で1本にしぼること、そして過去問題集は単元ごとにまとめたもの(年代別にまとめたものではなく)を購入することです。

基本書に過去問の解説の要約などをどんどん書き込めば理解度も深まります。

筆者は、行政書士試験ではないですが、公務員試験にこのやり方を適用して短時間で合格しました。

どれくらいかは覚えてないですが、筆者は弁理士試験と並行しながら公務員試験を受験したのでそれほど時間はかけていないです(その前に管制官試験を受けたことも大きいと思いますが。なお管制官試験の教養試験もこの勉強のやり方を採用。1ヵ月程度で1次試験は突破。)

法律経験者は基本書をまず読み込む必要もせずいきなり過去問から突入してもよいと思います。

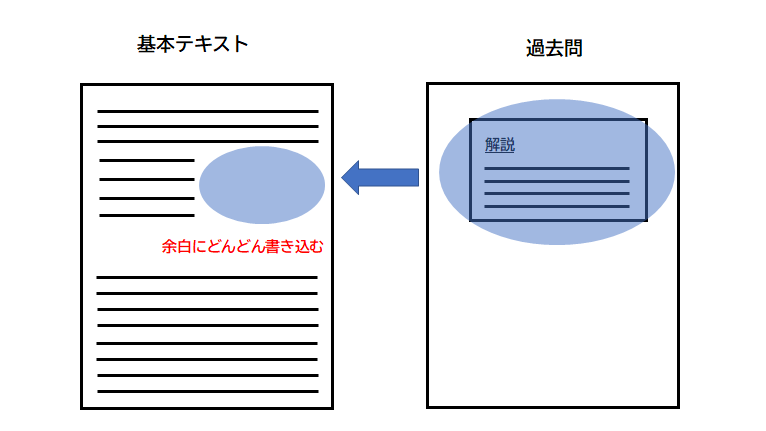

過去問の使い方

ここでは過去問のおすすめの使い方についてお話しします。

上の図のように、過去問でできなかったところについては解説と該当する基本書の内容をじっくりと読んでいきます。

そして解説を読んだら、その内容を基本書の余白に要約します。

要約は自分がきちんと理解しているかどうか確認する上でとても重要な作業です。

問題を解いた日付を記入しておくと成長度も確認出来ておすすめです。

そして、基本書の余白にどんどん書き込んでいきオリジナルのノートを作っていき、そのノートを何度も繰り返し見直していきます。

こうすることにより、確認のためのツールを1つで済ませることができ、コンパクトに持ち運びできますし、どこでも繰り返し見ることができます。

また、記憶すべきツールを1つで済ませると、どこに何が書いてあったかという位置情報も頭の中で記憶しやすくなり、知識の定着度も高くなります。

過去問は、1単元ごとに解いていき、わからなかったところだけをチェックします。

そして、全ての単元を解き終わったら、チェックをしたところだけを繰り返し解いていきます。

こうしてわからなかったところをしらみつぶしにつぶしていけばOKです。

そうすると、どんな問題が出題されても満遍なく対応することができます。

行政書士試験におけるポイント

行政書士試験で失敗しないために重要なポイントとしては以下のとおりです。

1。あらかじめ出題範囲を把握しておくこと

2.過去問をしっかりとこなすこと

3.試験前に自己分析をすること

4.本番前はしっかりと体調を整えること

まず、試験勉強の前に出題範囲をしっかりと把握しておき、スケジューリングをたてましょう。

試験直前で全ての範囲まで勉強できなかった、という過ちを回避できます。

そして、試験本番までゆとりをもって勉強をすることをおすすめします。

また、問題集は過去問をしっかりとこなしましょう。

筆者もまた、別資格ですが予備校が独自で作成した問題集などを使わず過去問を何度も繰り返し勉強しました。

その結果が合格にいたっていると考えています。

過去問を繰り返し解答することで傾向や時間配分・要領などが見えてきます。

さらに、試験前に自分の不足している分野や苦手分野はどこか分析しておきましょう。

最後に、当たり前ですが試験本番の1週間くらい前までは無理をせず体調をととのえて万全の態勢で試験にのぞみましょう。

行政書士試験に失敗した場合の対処法と再受験の方法とは?

行政書士試験に失敗した場合の対処法と再受験の方法としては以下のようなものがあります。

・失敗した原因の洗い出し

・再受験の計画の立て方

・参考書や問題集の見直し

・過去問の再解答

・モチベーションの維持

・再受験の申し込み

まず、失敗した原因を洗い出し、それを改善するための対策を立てましょう。

そして、次回の試験日程や受験資格などについて調べ、再受験の計画を立てましょう。

受験勉強の際に使用した参考書や問題集の中から、不足している分野や課題を洗い出しましょう。

すでに使用している参考書や問題集を再利用するのもよいですが、もし参考書や問題集だけでは不十分と考えたら通信講座を利用するのもありでしょう。

過去問はもう一度しっかりと復習しておきましょう。そして、出題傾向や問題の傾向を把握します。

失敗するとモチベーションを失いやすいです。

なるべく、再受験に向けてモチベーションを維持するようにしましょう。

具体的には達成感を感じるような小さな目標を設定する、サポートしてくれる人とコミュニケーションをとる、適度に運動するなどがあげられます。

最後に、再受験の申込みをし、前回の失敗を踏まえた対策をしっかりと練りましょう。

再受験は次回の試験に向けて、しっかりと対策を立て、チャレンジすることが大切です。

行政書士の難易度のまとめ

行政書士試験は難度が高くなっています。勉強のコツを知ってすぐにとりかかることをおすすめします。

勉強には通信講座がおすすめです。

通信講座のおすすめはこちらの記事を参考にしてみてください。

-

-

【2023年最新】行政書士通信講座のおすすめと比較は?失敗しない選び方も解説

続きを見る